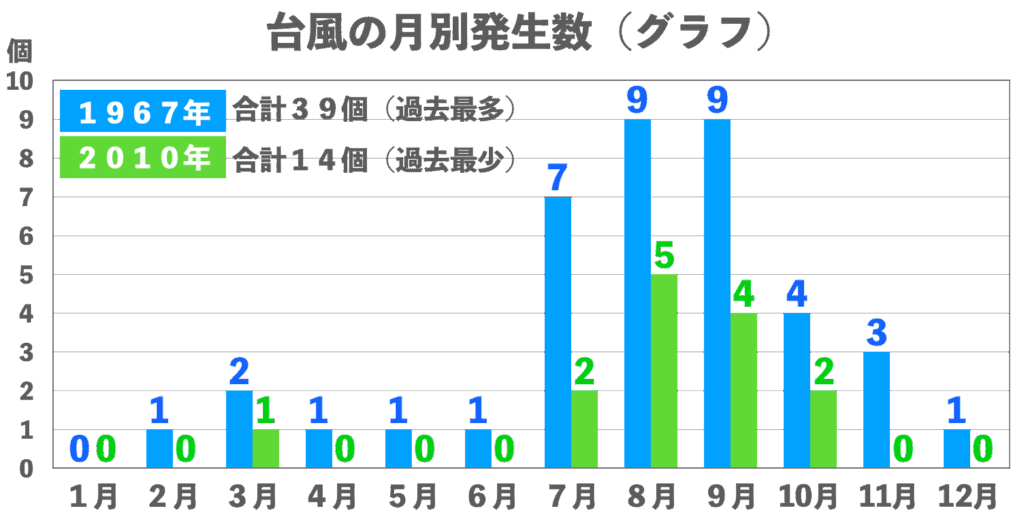

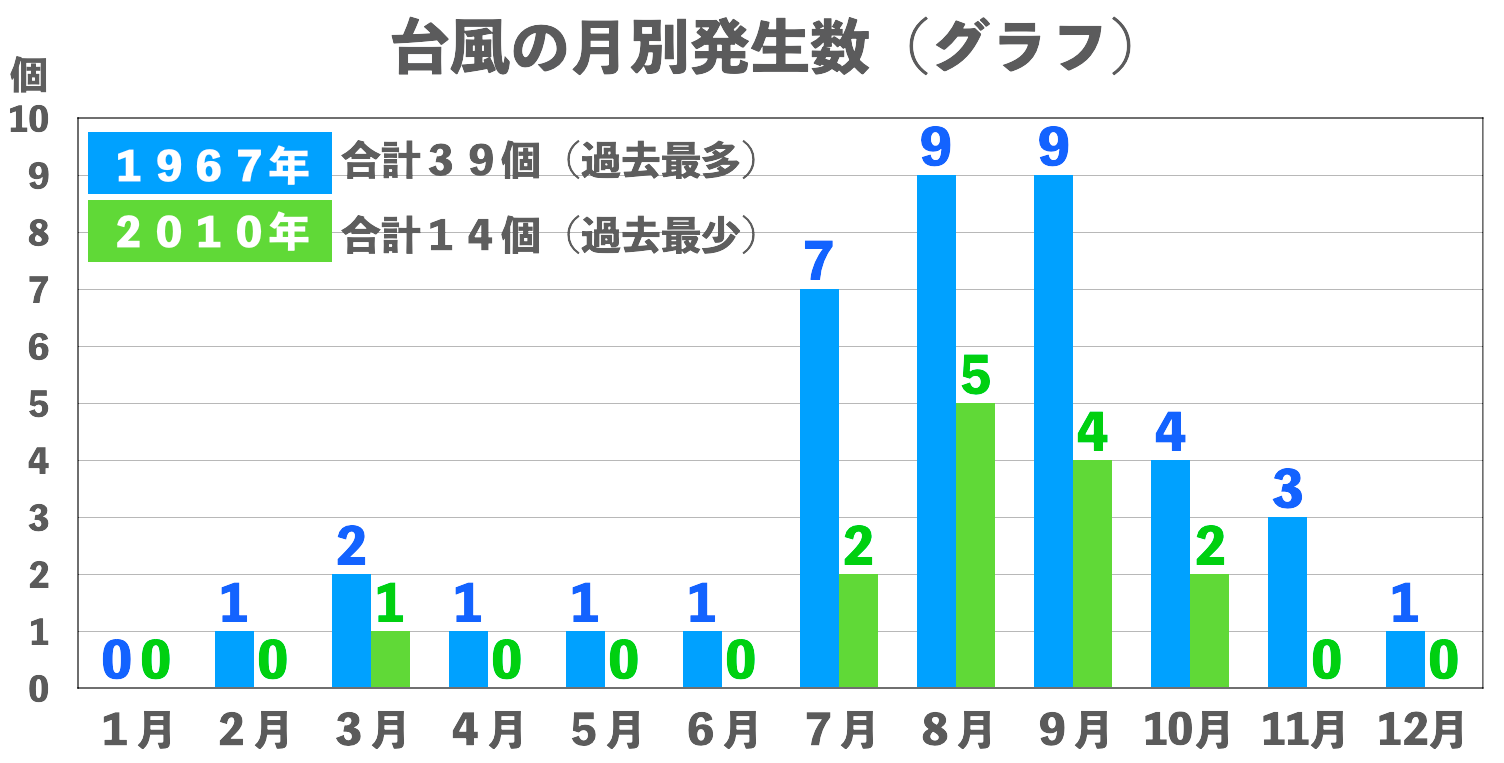

台風の発生が最も多かった年 1967年

気象庁が台風の統計を取り始めたのは1951年(昭和26年)です。以降、現在(2025年5月)まで、最も台風の発生が多かったのは1967年(昭和42年)で合計39個となっています。

この年は、ラニーニャ現象が発生しており、南の海上で台風が発生しやすい状況が長期間維持されました。また気象衛星などによる観測技術の向上によって、それまで見落とすことがあった遠方で発生した台風もしっかりカウントされるようになったことも影響したと思われます。

ただ発生数は多かったものの、日本への上陸数は少なく(4個)、大きな被害の記録は少ない年でした。台風の「発生数」と「上陸・被害の多さ・大きさ」は必ずしも比例しない事例となりました。

台風の発生が最も少なかった年 2010年

気象庁が統計をスタートして以降、最も台風の発生が少なかったのは2010年(平成22年)でした。この年は顕著なラニーニャ現象が発生していました。一般にラニーニャ現象は台風を「発生しやすくする」といわれますが、2010年は異例でした。大気の流れが通常と異なり、風が集まる領域(収束帯)が極端に西に偏り、太平洋側の対流活動が抑制されました。その結果、台風の「たまご」である熱帯低気圧が発達しにくい状況が続きました。

この年は、発生数だけでなく日本への上陸数も極端に少なく(1個)、平穏な年でしたが、逆に農業や水資源の観点では、「台風による水源供給不足」が一部懸念された側面もあります。台風は甚大な被害をもたらす厄介者であると同時に、貴重な水源でもあるのです。

台風の統計と公式記録について

気象庁が台風の統計を始めたのは公式には 1951年(昭和26年)です。

前年の1950年、気象・気候・水文に関する国際協力機関として世界気象機関(WMO)が設立され、国連の専門機関になりました。これを受け、戦後の日本も気象観測や国際協力の再開を目指して、国際的な台風観測・記録基準に基づく統計の整備を始めました。日本が世界気象機関に加盟したのは1953年(昭和28年)です。

統計の記録は、発生数、接近数、上陸数などの統一基準によるもので、衛星観測や航空機観測が始まる前だった初期の頃は主に船舶や地上観測が中心でした。その後、1960年代から気象衛星ひまわりによる観測体制が強化され、精度が向上します。

統計を開始した1951年以前も、台風被害や顕著な台風についての文献記録や観測報告は存在しています。しかしこれらは、統一された観測基準や国際的な分類に基づく公式統計としては扱われていません。例えば、1934年(昭和9年)9月21日 に近畿地方を中心に甚大な被害をもたらした歴史的な台風「室戸台風」は有名ですが、公式統計の対象外になっています。

コメント